本报10月12日讯,双节刚过,成都市博物馆协会与中国国际文化传播中心全国民办博物馆联合举办了一次国有博物馆与非国有博物馆的互动活动,就疫情常态化环境中如何保持博物馆可持续发展进行积极探索。参加会议的非国有和非有博物馆舘长近三十人,各类收藏家三十多人。大家一致认为,开展线上线下的展陈和交流活动,加大对藏品的研究力度,调整展陈方案充实新的藏品,同时利用展览时间相对少加强对博物馆工作人员的培训,以提高应对疫情常态化的素质,适应疫情常态形势下对博物馆发展的新环境及要求。

图1

图1

参加互动的成都市国有博物馆有:成都博物馆,武侯祠博物馆,成都杜甫草堂博物馆,成都金沙遗址博物馆,成都永陵博物馆,成都考古研究院。他们一致表示,国有非国有博物馆都是社会公益性事业单位,十年前,成都国有博物馆就采“一帮一”的办法扶持民办博物馆,像成都华希昆虫博物馆、川菜博物馆、成都皮影博物馆丶华珍藏羌文化博物馆等,催生了一批国家二级、三级非国有博物馆,在全国起到了引领和示范作用。成都市委、市政府十年前就下发了扶持民办博物馆发展的文件,现在成都市非国有博物馆已达109家,在全国同等城市中名列前茅。

图2

图2

参加互动的非国有博物馆有:徐州圣旨博物馆、西安柴窑博物馆、南京宝缘斋博物馆、遵义仡佬族博物馆、成都华希昆虫博物馆丶成都川菜博物馆、成都蜀锦织绣博物馆丶华珍藏羌文化博物馆、成都百家堂姓氏文化博物馆丶成都天演博物馆、四川三都博物馆等十五家,许多館长对这种互动方式具有浓厚兴趣。疫情期间,无论是国有还是非国有博物馆都无奈关门谢客相当长一段时间,通过这次互动共商,大家普遍从疫情中线上教育受到深刻启发,因为疫情,学校暂时关停了,但教育不停。博物馆闭馆了,但展览继续开放。百家堂姓氏文化博物馆郑华館长等六家博物馆先后介绍了开展线上开馆的经验,为博物馆探索出一条办好“空中博物舘”的新模式。把博物馆的文创产品放微商平台展销,也是博物馆可持续发展的新天地。有些博物馆还与国际著名博物馆联网展出,使国有和非国有博物馆藏品通过线上走出国门,解决了实物出国展览交流的瓶颈问题。

互动中,大家还探讨了诸多疫情常态化下遇到的新问题,探索新的办法,决心付诸实施早日走出常态和健康发展之路。

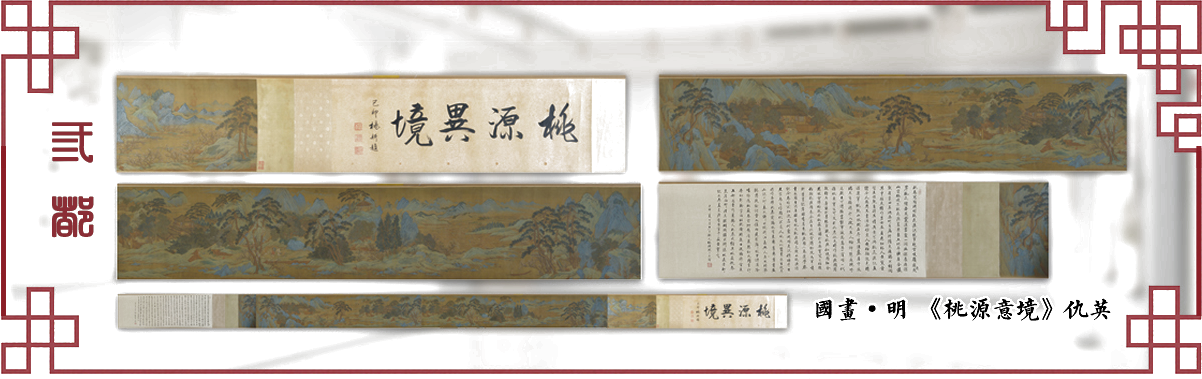

图3

图3

会议中,各位博物馆馆长参观了三都博物馆根据疫情从新改建展陈的新博物舘。最后,大家一致认为应把这种互动坚持下去,国有非国有博物馆双向开门,取长补短,“活”在当下,利国利民。